Ou comment les entreprises se substituent à l’État en termes de prise en charge des dépenses de santé et d’amélioration du bien-être.

L'actuariel 36

Pour réduire les coûts et gagner en attractivité, les entreprises complètent progressivement les actions de l’État en matière de prise en charge des dépenses de santé, de prévention des risques professionnels et d’amélioration du bien-être au travail. Néanmoins, les scientifiques soulignent que l’efficacité de ces programmes n’est pas prouvée.

La puissance publique a toujours tenté d’encadrer l’activité des sociétés afin d’assurer la sécurité des travailleurs. Des papyrus ont révélé l’existence, en -2500, d’un médecin, Metm, chargé de veiller sur la santé des ouvriers, mais aussi des esclaves qui construisaient les pyramides. Les premiers cadres juridiques modernes remontent à la fin du XIXe siècle. En 1802, en Angleterre, est adopté le Health and Morals of Apprentices Act, destiné à encadrer les conditions de travail des apprentis de l’assistance publique. En France, il faut attendre 1841 pour que soit votée une loi qui limite l’âge d’admission dans les entreprises à 8 ans et interdit le travail de nuit pour les enfants de moins de 12 ans. La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail fonde de son côté la responsabilité de l’employeur et ouvre la voie à l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

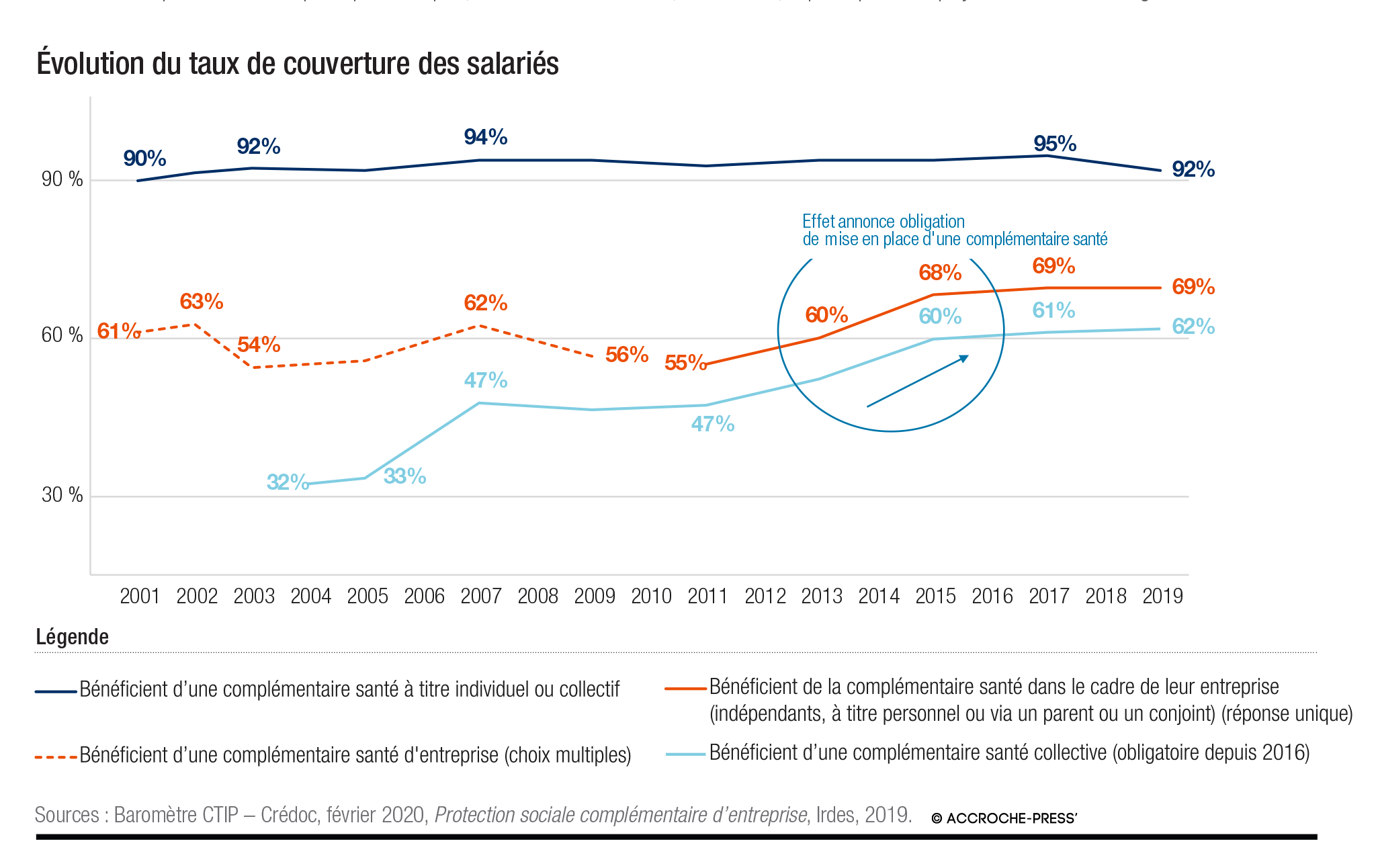

Dans l’Union européenne, c’est désormais la directive-cadre du 12 juin 1989 qui liste les obligations des employeurs en termes de santé et de sécurité. En parallèle, le champ réglementaire a été musclé partout ces dernières années. En France, la responsabilité pénale du chef d’entreprise peut être engagée en cas d’accident. Côté assurance, les contrats collectifs s’imposent. Depuis 2016, les employeurs se doivent de proposer une complémentaire santé collective à leurs salariés et de la financer au moins à hauteur de 50 %. Ils ont aussi l’obligation de mettre en place, pour les cadres, un contrat de prévoyance décès collectif. Pour les autres salariés, l’instauration d’un régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) complétant le régime obligatoire de la Sécurité sociale est facultative, sauf si elle est imposée par un accord de branche ou une convention collective.

L’émergence des programmes de prévention

La majorité des entreprises vont au-delà de cette obligation. Selon l’édition 2020 du baromètre du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) mené avec le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), 85 % des salariés sont couverts par au moins une garantie prévoyance. Depuis une petite dizaine d’années, les acteurs privés dépassent également les exigences légales, en proposant à leurs salariés des programmes de prévention (coaching antistress, dépistages divers, programmes sportifs…). « Nous assistons à un véritable changement de mentalité. Avant, dominait l’idée que l’entreprise était par nature pathogène, les médecins du travail traditionnels entretenaient d’ailleurs largement cette perception. Désormais, l’entreprise est davantage considérée comme un lieu de vie, explique Claude Le Pen, économiste de la santé, professeur de sciences économiques à l’université Paris Dauphine. Et les employeurs se sont mis à proposer des programmes de prévention, présentés comme des services rendus aux salariés. Ce changement s’explique d’une part par la volonté des assureurs complémentaires de mieux valoriser leur rôle et, d’autre part, par l’émergence d’une nouvelle génération de DRH, qui considèrent le bien-être au travail comme un véritable atout pour retenir les salariés. »

La mise en place d’actions et de processus ciblés

Aux États-Unis, les entreprises ont commencé à proposer des programmes de prévention dès les années 1970. La première motivation a été financière : outre-Atlantique, les sociétés sont couvertes par un système d’assurance privé, qui fait évoluer directement les primes en fonction du coût des accidents et des maladies du travail. « Dans les années 2000, des spécialistes ont implanté peu à peu en France et en Europe des pratiques de type Employee Assistance Programm (EAP) (ou programme d’aide aux employés), très développées aux États-Unis et au Canada », raconte Alain Bouellat, qui a monté sa propre structure de conseil, ALB Consulting, qui soumet aux entreprises des solutions de prévention adaptées à leur profil.

« Les entreprises proposent des services très variés, en fonction des besoins de leurs salariés, avance Alix Pradère, associée du cabinet de conseil en santé OpusLine. Dans certains secteurs industriels, comme la chimie, la prévention des risques professionnels exige la mise en place de processus particulièrement lourds. En moyenne, une entreprise française consacre entre 20 et 60 euros par an et par salarié à la prévention. » Les DRH ont ainsi appris en quelques années à se familiariser avec des programmes ciblant les risques psychosociaux (RPS), les troubles musculosquelettiques (TMS), les risques professionnels, le bien-être (wellness), ou encore la santé personnelle. Ils sont aidés dans leur travail par les assureurs, très actifs sur ce nouveau marché. « Il y a encore un an ou deux, il était jugé innovant de proposer de la téléconsultation, affirme Alexandra Barral, actuaire certifiée IA, senior manager, prévoyance et santé chez Addactis. C’est désormais une pratique de marché présentée par la plupart des assureurs aux entreprises dans les contrats d’assurance santé, gratuitement ou en option partiellement payante. »

La hausse constante des arrêts de travail

Pourquoi les entreprises européennes et françaises se lancent-elles dans ces nouvelles dépenses ? La réponse diffère d’un acteur à l’autre. « C’est souvent le coût des arrêts de travail qui modifie la perception des entreprises. Je pense à l’un de nos clients, autrefois florissant, qui avait dû très vite se réorganiser face à la concurrence d’Internet. De nombreux collaborateurs, souffrant de la situation, étaient en arrêt de travail. Les cotisations prévoyance de l’entreprise ont alors explosé et, tout à coup, l’entreprise a compris l’intérêt des programmes de prévention », raconte Patricia Pengov, actuaire certifiée IA, directrice technique et actuariat chez Henner.

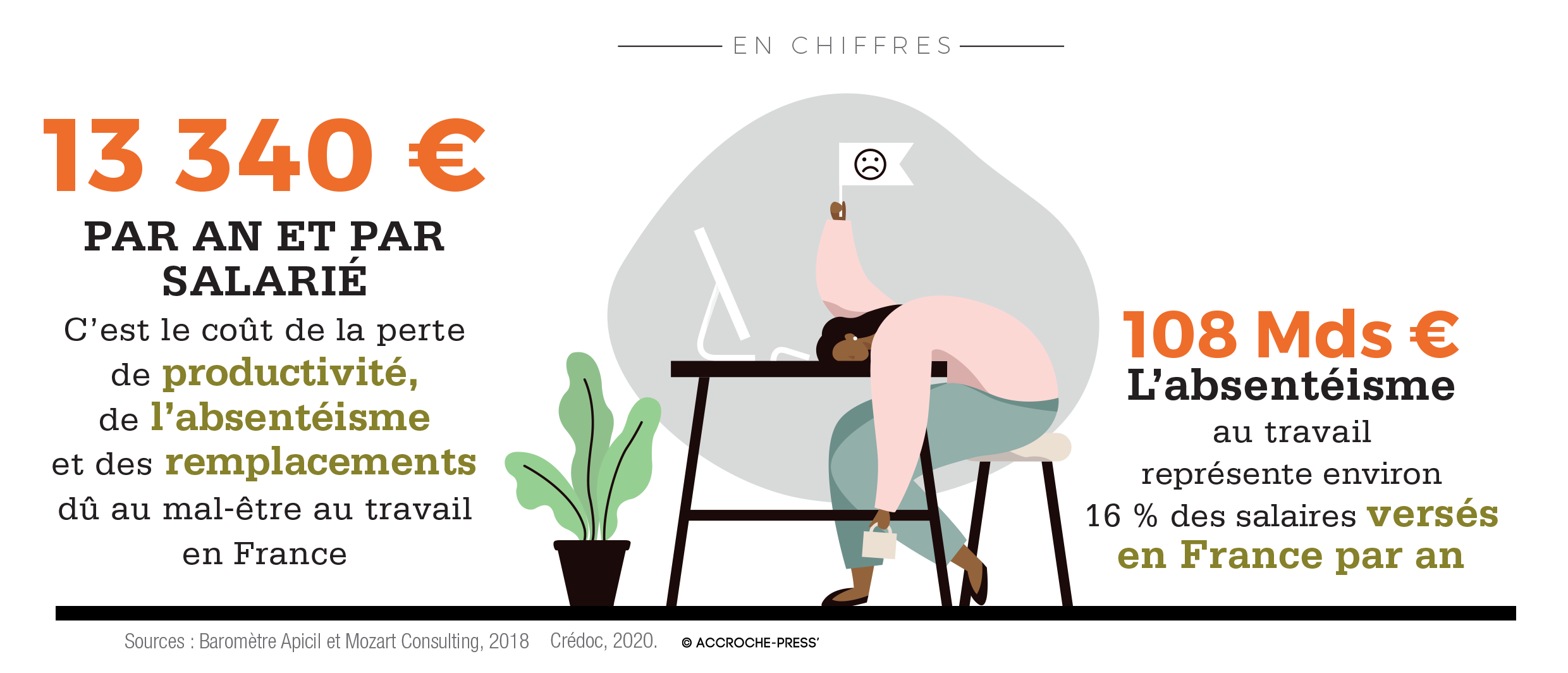

Le coût total des arrêts de travail est complexe à mesurer. Il progresse d’année en année en raison de la croissance de la population salariée et surtout de son vieillissement. En 2019, près d’un salarié sur deux (44 %) en France s’est vu prescrire au moins un arrêt maladie au cours de l’année, selon une étude de Malakoff Médéric Humanis, publiée en novembre 2019. En 2018, ce taux s’établissait à 42 %, contre 36 % un an plus tôt. Autre signe tangible de cette augmentation : en 2018, 10,8 milliards d’euros d’indemnités journalières ont été versées par la Caisse nationale d’assurance-maladie (Cnam) à des salariés malades ou en congé maternité. Ce montant marquait une hausse de 4,9 % par rapport à 2017. En cas d’arrêt maladie, dans le privé, trois jours de carence s’appliquent, mais la plupart des salariés sont indemnisés dès le premier jour par leur employeur grâce à des accords de branche ou d’entreprise.

Quand l’entreprise prend le relais de l’État

« 40 % des arrêts de travail s’expliquent par des sujets de qualité de vie au travail [stress, charge mentale, relations tendues avec la hiérarchie, manque de sens… NDLR] », précise Yannick Maréchal, directeur marketing et distributions d’Harmonie Mutuelle. Les entreprises se penchent donc de très près sur les questions de santé mais aussi, plus largement, de bien-être, facteurs d’engagement et de performance. Elles sont de plus en plus nombreuses à nous demander de les aider à identifier et à hiérarchiser les facteurs qui augmentent ou altèrent les performances de leurs équipes, les causes racines, pour ensuite mettre en place des actions concrètes : actions de prévention, formation des managers… » Le mal de dos est ainsi responsable de 30 % des arrêts de travail de plus de six mois, selon la Cnam. En 2018, il a entraîné la perte de 12,2 millions de journées de travail, pour un coût, payé par les acteurs privés (via la branche accidents du travail et maladies professionnelles), de 1 milliard d’euros, auxquels s’ajoutent 661 millions pris en charge par la Sécurité sociale. La puissance publique incite d’ailleurs régulièrement les entreprises à mieux s’armer en prévention. « Jusqu’à quand l’Assurance-maladie palliera-t-elle les défaillances du management au travail ? » s’interrogeait même l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, en octobre 2019.

De leur côté, les entreprises considèrent tout simplement qu’elles remplacent une puissance publique défaillante. Et, au-delà des sujets financiers, elles tentent également de répondre à une question d’attractivité. « Bien sûr, il y a un côté marketing derrière ces actions, mais on ne peut pas les résumer à cela. Le service proposé aux salariés est parfois très utile, affirme ainsi Patricia Pengov. Par exemple, pour les usines implantées dans des zones éloignées de tout service médical, disposer d’actions de prévention sur son lieu de travail est un vrai avantage. Dans ces territoires, les collaborateurs ont parfois des difficultés à aller voir un médecin quand ils sont malades. Autant dire qu’ils ne prennent pas rendez-vous pour entendre parler prévention ! » Selon le baromètre 2020 CTIP-Crédoc, 81 % des salariés jugent qu’il relève du rôle de l’organisme assureur de proposer des actions de prévention santé et de prévoyance, et de les développer au sein de l’entreprise.

Un panel d’acteurs sur le marché des services de santé

En France, les acteurs du secteur des services de santé aux entreprises se jaugent encore. Les assureurs, les mutuelles et les instituts de prévoyance seraient ainsi les plus actifs, à côté des sociétés dédiées à la prévention, selon une étude des échos de novembre 2018. D’après Sandrine Sakala-Morel, l’autrice de l’étude, les acteurs de la complémentaire santé sont confrontés à un double enjeu : une concurrence plus intense et une demande croissante de leurs clients. « Les indépendants et les petites entreprises sont depuis quelques années à leur tour sensibles aux questions de santé. Ils demandent de plus en plus d’informations et sont prêts à investir sur le sujet », appuie Yannick Maréchal.

Reste que, dans l’Hexagone, le verrou législatif sur les données médicales personnelles empêche les acteurs de réinventer le parcours santé des assurés, comme certains acteurs innovants – notamment américains –, l’ont déjà fait. « Pour les assureurs, se lancer dans la prévention, c’est une très bonne manière de connaître plus précisément leurs clients et donc de se prémunir contre la concurrence potentielle de nouveaux acteurs, comme les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), qui sont spécialistes de l’expérience client », décrypte Romain Gauchon, actuaire associé IA, doctorant chez Addactis. Les assureurs surveillent donc à la fois ces mastodontes américains et la réglementation de la santé au travail. « Le marché des services de santé aux entreprises est estimé à 2 milliards d’euros, dont 1,5 milliard fléchés obligatoirement sur la santé au travail, l’ancienne médecine du travail, explique Alix Pradère. Si le cadre légal évoluait, les entreprises pourraient redéployer des budgets vers des actions de prévention plus spécifiques et sans doute plus tournées vers le bien-être au travail », champ très plébiscité aujourd’hui.

Programmes de prévention, une efficacité à prouver

Le marché de la prévention se développe donc pas à pas, mais sa vraie limite est l’incapacité des entreprises à connaître scientifiquement l’efficacité de leur action sur le long terme. « Il n’existe pas encore de modèle efficace de mesure du retour sur investissement d’une action de prévention. Ce n’est pas un exercice facile, car il faut isoler les bons indicateurs pour bâtir un modèle fiable. Un des enjeux de l’action de prévention est de maximiser le taux d’usage pour aider à la transformation des comportements », déclare Alexandra Barral. Aux États-Unis, l’Obamacare de 2014 exige que les assureurs prennent en charge des soins de prévention. La loi a, par ricochet, incité les chercheurs à se pencher sur l’efficacité de ces programmes. Alors que les entreprises américaines dédient chaque année 8 milliards de dollars à la prévention, les résultats des études apparaissent mitigés. La recherche la plus récente date d’avril 2019 (1). Elle a été publiée dans The Journal of the American Medical Association par des chercheurs de l’université de Havard et de l’université de Chicago. Ces derniers ont comparé un groupe de salariés bénéficiant de programmes de bien-être avec un groupe similaire test (sans programme). Après 18 mois, les conclusions sont étonnantes : le nombre de salariés soumis au programme et déclarant faire de l’exercice a crû de 8,3 % et ceux affirmant contrôler et stabiliser leur poids de 13,6 %. En revanche, les scientifiques n’ont constaté aucun effet sur l’absentéisme, la productivité ni même sur les marqueurs de la santé générale des salariés, comme l’amélioration de la glycémie et la pression artérielle. Katherine Baicker, l’une des auteurs de l’étude, conclut : « Il n’y a aucun moyen d’obtenir des améliorations dans le domaine de la santé ou des dépenses plus efficaces si nous ne modifions pas d’abord les comportements en offrant des approches plus ciblées. »

Ainsi, à défaut de pouvoir s’appuyer sur des mesures globales, les entreprises pourraient dédier leurs programmes de prévention à des pathologies bien précises. « Le risque psychiatrique reste par exemple particulièrement mal pris en compte en entreprise, insiste Romain Gauchon. En concertation avec des psychiatres et des psychologues, nous travaillons sur l’élaboration de programmes de prévention, qui allieraient formation, suivi du patient et aide au retour à l’emploi. Plusieurs études scientifiques comme celle de Knapp et al. (2) démontrent que des actions aussi simples auraient un grand effet. »

Depuis une petite dizaine d’années, les entreprises françaises se convertissent pas à pas à la prévention, sous l’œil prudent de la puissance publique. L’efficacité globale des programmes d’entreprise n’ayant pas été prouvée, il est difficile de lui donner tort.

GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ :

une réforme aux effets notables ?

Depuis l’accord national interprofessionnel (ANI) du 1er janvier 2016, toutes les entreprises françaises ont l’obligation de proposer une complémentaire santé collective à leurs salariés et de la financer au moins à hauteur de 50 %. Cette loi de généralisation de la complémentaire a eu un effet très net entre 2015 et 2017 : en deux ans, le nombre d’acteurs privés équipés en collective a nettement crû. Mais, depuis, l’équilibre est figé. 8 % des petites structures ne se sont toujours pas conformées au texte, jugeant la démarche trop coûteuse ou trop complexe. De plus, les salariés en contrat précaire ont tendance à être exclus de cet avantage : en 2019, seules 35 % des personnes employées en CDD ou autre contrat de courte durée bénéficient d’une couverture collective. Par ailleurs, l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), note une moindre évolution de la qualité de la couverture de santé. Ainsi, 59 % des établissements interrogés qui proposaient une couverture santé avant l’ANI ne l’ont pas changée et 39 % ont modifié seulement quelques aspects. Enfin, dans 83,8 % des cas, la participation employeur est restée inchangée.

– POINT DE VUE –

Docteur Léonard POIRÉE

Responsable du département médical au sein du groupe Henner

Courtier en protection sociale (santé, prévoyance et épargne-retraite).

Vos missions ont-elles évolué ces dernières années ?

Léonard POIRÉE : Oui, depuis deux ans, de plus en plus de clients nous demandent de mettre en place des programmes de santé axés sur la prévention et le bien-être médical au travail. Auparavant, en tant que médecin, mon activité consistait essentiellement à contrôler les dossiers de remboursement d’un point de vue médical. Désormais, presque la moitié de mon temps est consacrée à analyser les données de santé de nos clients pour leur proposer des actions de prévention.

Disposez-vous de données de santé en France ?

Léonard POIRÉE : En France, nous travaillons essentiellement à partir des certificats médicaux dans le cadre des arrêts de travail, qui permettent d’effectuer de premières analyses. L’exploitation de données anonymisées concerne avant tout les clients implantés à l’étranger avec une population de collaborateurs expatriés ou locaux. À partir des dossiers des assurés, nous déterminons les grandes pathologies dont souffrent les salariés d’une entreprise : troubles musculosquelettiques, problèmes articulaires, pathologies du rachis, troubles de l’humeur, etc.

Quels types de programmes mettez-vous en œuvre ?

Léonard POIRÉE : Cela va de la mise en place ponctuelle d’ateliers d’information sur les risques cardiovasculaires à l’analyse des arrêts de travail en passant par l’instauration de programmes suivis de prévention du cancer, notamment du sein ou de la peau. Dans le cas du mélanome, nous pouvons par exemple proposer aux salariés d’envoyer une photo de leurs grains de beauté à un laboratoire qui traitera les cas suspects. En général, les entreprises consacrent à ces programmes une petite part de la cotisation prévoyance, elle-même évaluée entre 1 % et 2 % de la masse salariale. Une journée ponctuelle de campagne va coûter en moyenne 2 000 euros et une année de campagne suivie plus de 50 000 euros.

Cette implication des entreprises dans la santé représente-t-elle un mouvement de fond ?

Léonard POIRÉE : Pour moi, il ne s’agit clairement pas d’une mode. La seule limite à ce mouvement est que nous ne connaissons pas, pour l’instant, l’impact précis de ces programmes de prévention sur les arrêts de travail. La dernière étude sérieuse sur le sujet date, à ma connaissance, de 2015.

PRÉVENTION

PRÉVENTION

Les routiers loin devant

Les entreprises du transport ont renforcé leurs actions de prévention, afin d’attirer des salariés qui plébiscitent ces services, mais aussi pour des raisons financières.

Les transporteurs routiers se sont dotés depuis 60 ans d’un régime de prévoyance couvrant les risques d’invalidité, de décès et d’inaptitude à la conduite. Mais ils ont réalisé il y a quelques années que ces seules couvertures n’étaient plus adaptées à leur secteur. « C’est une branche qui vieillit. Le nombre de plus de 50 ans est passé de 20 % à 32 % en dix ans, détaille Benjamin Laurent, directeur de l’offre à l’institut de prévoyance Klesia. Le vieillissement augmente la prévalence de décès et d’invalidité. Par ricochet, les cotisations augmentent. Le risque accident de travail et maladies professionnelles est financé par 5,5 % de la masse salariale, contre une moyenne globale de 2,2 %. C’est un gros enjeu financier pour les entreprises. » Dans le détail, le taux de cotisation moyen atteint 7,2 % chez les déménageurs (1 750 euros par salarié et par an), 5,5 % dans le transport de marchandises (1 320 euros par an) et 3,1 % pour les convoyeurs de voyageurs (800 euros par an). En parallèle, les chauffeurs indiquaient souffrir de stress et de troubles du sommeil et les employeurs peinaient à recruter.

Pour répondre à ce double défi du vieillissement et de la perte d’attractivité du secteur, les entreprises ont décidé d’accélérer dans la prévention. À cette fin, elles ont créé en 2016 un fonds mutualisé dédié à la prévention, abondé par toutes les entreprises du secteur via une cotisation de 0,05 % répartie à parts égales entre l’employeur et les salariés. Le fonds est géré par Carcept-Prévoyance, une filiale de Klesia, choisie par le patronat et les syndicats de la branche transport. Quand les partenaires sociaux d’un secteur professionnel recommandent à leurs adhérents de se tourner vers un organisme particulier pour leur complémentaire santé et/ou prévoyance collective, la loi exige que cet organisme propose des contrats dits de « haut degré de solidarité ». Le fonds de prévention répond à cette exigence. Dans une enquête, menée par l’Ifop en septembre 2018, les salariés de la profession déclaraient souffrir de trois maux en particulier : les troubles musculosquelettiques (TMS) (73 %), le stress et la dépression (60 %) et enfin les troubles du sommeil (55 %). La Carcept a tenté de répondre à ces déclarations en mettant en place des actions de formation autour du sommeil, de la nutrition, de la prévention des maladies cardio-vasculaires et des TMS, et de la gestion du stress. « Avec le premier syndicat de médecins, CSMF, et des médecins de la commission d’inaptitude à la conduite, nous avons aussi monté un examen de “ check up ” spécifique à la profession, qui est proposé à tous les routiers », détaille Benjamin Laurent. L’arsenal est complété par des formations d’un jour sur l’hygiène de vie ou d’une demi-journée sur les addictions. « Globalement, il faut aller chercher les salariés, les appeler un par un. Beaucoup n’ont pas l’habitude de prendre soin de leur santé », reconnaît Benjamin Laurent. Pour 2020, Carcept s’est fixé l’objectif de faire passer au moins un test de prévention (formation, check-up…) à 20 000 personnes. « Nous verrons les effets de ces actions de prévention dans cinq ou dix ans, c’est très compliqué de les mesurer aujourd’hui », juge l’expert.

Notes et éclairages

Notes et éclairages

1– Effect of a Workplace Wellness Program on Employee Health and Economic Outcomes, Zirui Song, MD, PhD; Katherine Baicker, PhD

2- Mental health promotion and mental illness prevention : The economic case. Knapp, M., McDaid, D., & Parsonage, M. (2011).